ヒアリングフレイルに関する

最新NEWS

2024.06.27

2024.06.18

難聴高齢者1,430万人、10人に1人が難聴の時代。 ヒアリングフレイルサポーターが求められています。

ヒアリングフレイルサポーター養成講座を受講して、 聞こえに関する基礎と対応方法について学ぶことができます。

ヒアリングフレイル

サポーター初級講座

初級講座はオンデマンドで好きな時間※に学べる!ヒアリングフレイルについての基礎知識と、難聴と補聴器や認知症の関連性などを学ぶことができます。※ご購入後、60日以内

みんなの聴脳力®チェック

アプリマイスター講座

聞き取る脳の力である「聴脳力®」を「みんなの聴脳力®チェック」アプリを使いチェックするためのマイスターを養成する講座です。

※養成講座は今後も随時追加予定です。

ヒアリングフレイルのつのポイント

ヒアリングフレイルの

特徴と「認知機能の過小評価」

聴力低下による影響

- 周囲とのコミュニケーションが難しくなる

- 好きだったテレビを急に観なくなる

- 部屋に引きこもることが増える

- 相手に悪いと思い、聞こえたフリをする

- 周囲より認知症と勘違いされる

身体機能の低下「フレイル」及び認知機能の低下と勘違いされやすく、

本人も気付きにくい特徴がある。

「ヒアリングフレイル」は、聴覚機能の低下によりコミュニケーションがうまく行かないことなどがきっかけで「作業記憶の低下」「言語疎通性の低下」「聴力低下の自身の無自覚」が顕在化していることが起因し、家族や医療従事者、介護従事者などから「認知機能の過小評価」を受けていることもあります。

つまり、これらを正しく理解し、早めに聴覚機能の低下に気づき、適切な対応をすることで音声コミュニケーションの質が改善され自身のQOL維持に繋がります。

この「聴力の低下」は、自身から相手に伝えることを避けることが多いことと、聞こえたふりも可能であるので、身体活動の低下「フレイル」と勘違いされやすく気が付きにくい特徴があるため注意が必要です。

ヒアリングフレイルの

症状と進行

こんな症状があったら

ヒアリングフレイルかもしれません。

-

話しかけても

以前より反応しなくなった -

外出することが

おっくうになった -

部屋に引きこもることが

多くなった -

以前よりも

怒りっぽくなった -

大好きだったテレビを

急に見なくなった -

以前に比べ

会話が難しくなった

認知機能の問題ではなく、ヒアリングフレイルにより、コミュニケーションしたくない、恥ずかしい、うまく言葉にできないという可能性があります。

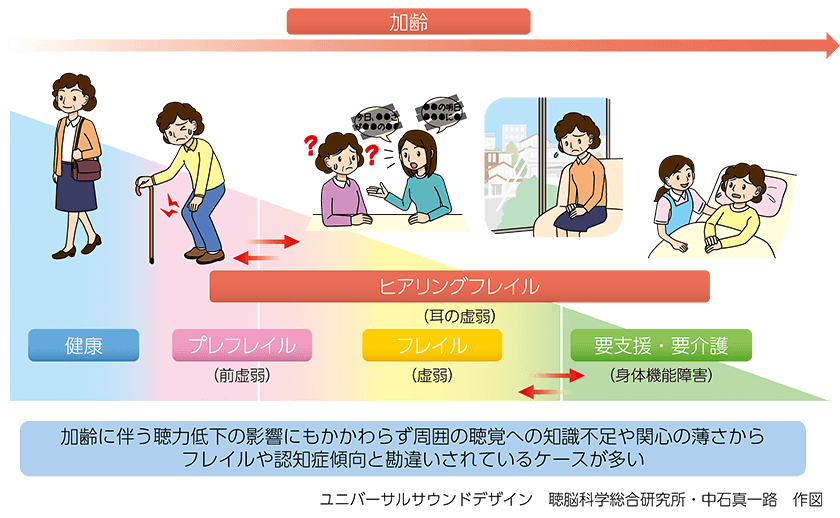

ヒアリングフレイルの進行イメージ

ヒアリングフレイルの進行は以下のような図で表すことが出来ます。

多くの高齢者は、中間的な段階である「フレイル」から、段々と要介護状態に向かっていきます。

- POINT

- 加齢に伴う聴力低下の影響にもかかわらず周囲の聴覚への知識不足や関心の薄さから

フレイルや認知症傾向と勘違いされているケースが多い

本ページで説明する「ヒアリングフレイル」についても、早期発見や適切な治療を行うことで、要介護状態に進まずに済む可能性があります。まずはご自身が、ご家族がどこの段階にいるのかを把握し、予防や治療を行っていきましょう。

ヒアリングフレイルリスクの

評価方法

4つ以上当てはまると

聴力低下によるフレイルのリスクが高まります。

聴こえにくさそのままにしてませんか?

ヒアリングフレイルチェック

- 家族にテレビやラジオの音量が大きいと言われることがよくある

- 相手の言ったことを推測で判断することがある

- 外出することが億劫になった

- 会議や会食など複数人の会話がうまく聞き取れない

- 話し声が大きいと言われる

- 会話をしている時に聞き返すことが増えた

- 大きな声で話かけられてもうまく聞き取れず聞こえたふりをしてしまう

3つ以上当てはまると

関わり合い方の変化をきっかけにヒアリングフレイルのリスクが高まります。

聞こえにくい方との関わり合い方

大丈夫ですか?

- 難聴の方と話す際に必ず大きな声になってしまう

- 何度も同じことを話す必要があり疲れる時がある

- 難聴の方と話すことが億劫と感じてしまう時がある

- 難聴をきかっけに両親との会話が減ってきていると感じる

- 話しかけられても曖昧な返事をしてしまう時がある

現在、一般的なフレイルの診断基準や2020年4月から後期高齢者を対象に始まった、いわゆるフレイル健診の評価基準などに聴覚評価の項目は含まれていません。口腔機能はフレイルの評価対象に当初なかったものの、その後「オーラルフレイル」の概念が提唱されました。聴覚起因のフレイルとなる「ヒアリングフレイル」も必要性が高まるとして期待されています。

ヒアリングフレイルの

予防と対策

加齢性難聴予防の一例

1)家族や周囲が聞こえにくさを早期発見する

難聴は見た目には分からないものですが、耳の健康チェックリストなどを使い確認をしましょう。医療者や介護者は声が大きい場合が多いので音量を抑えて話すことで聞こえにくいことに気づくことが増えますので通常の声の音量で話をするなど心がけましょう。

また、ご家族が離れて暮らしている場合などは電話での会話が難しくなるなどのケースがあります。

このケースも聴力レベルが落ちている可能性が高いので発見する良い機会です。

日頃より音声コミュニケーションを積極的に行うことでヒアリングフレイルの早期発見につながります。

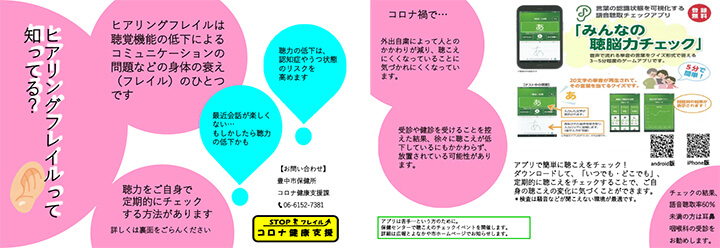

2)アプリを活用し聴力の状態を把握する。

聴力の低下は突発性難聴などを発症しない限り少しづつ進むのでご本人にも気付いていないことが多く、早期発見は周囲の方の観察力が重要となります。

しかしながら、人間は聞き取りにくいことをできるだけ周囲に気づかれたくないという思いが強いため聞こえたフリをする場合も多く、それにより周囲も気づかないことが多いのが実情です。

そのような場合に有効なのがスマートフォンやタブレットで利用が可能な「聴脳力」アプリです。

再生される「あ」「は」などの単音20文字を聞き取って何文字が聞き取れているかがその場でわかります。

本アプリを活用することで、ご本人も自身の聴力が低下していることを理解し「意識する」ようになります。

予防を行うにはまず「ご本人の聴覚低下の自覚」が必要となります。

- ※ヒアリングフレイルチェック実施にあたりご注意ください

行政機関様や医療機関様において、聴脳力チェックアプリを使ったヒアリングフレイルチェックを実施する場合は、事前にアプリマイスター講座の受講をお願いしております。チェック後に適切なアドバイスが必要となるために、必須の受講といたしております。

聴脳力チェックアプリ講座の受講を行うことなく、本サービスを利用したヒアリングフレイルチェックを実施したことにより、チェック実施者やその他第三者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わず、これにより当社が第三者等より請求等を受けた場合お客様は当社を防御し損害を補償するものとします。

3)聞こえについて気軽に相談できる耳鼻科医を見つけておく

歯科は口腔ケアが浸透したことで「治療から予防」へとシフトしたことで日ごろより「歯の健康」が重要であることを理解する方が増え、予防への意識が高まりました。

「難聴になってしまうと治療することが難しい」といわれていますが、「聴覚ケア」という考え方は浸透していないのが実情です。しかし、難聴になることでお友達とお食事に行っても楽しめない、コミュニケーションが難しくなることで外出が減る、電話が難しくなり離れた家族とコミュニケーションする機会が減ってしまうなど、生活に大きな影響が出てきます。

ヒアリングフレイル予防の観点からも、口腔ケア同様に「難聴の早期発見」と「治療から予防」へみなさんの意識がシフトしていくことを期待しています。

補聴器相談医名簿

補聴器相談医とは、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が規定する講習カリキュラムのすべてを履修した耳鼻咽喉科専門医に対して理事長が委嘱を行うもので、難聴者がそのコミュニケーション障害に有効な補聴器を適正に選択して使用できるよう、また適切な補聴器医療が推進されるよう、補聴器相談医制度のもとで補聴器相談医は重要な役割を果たします。

「みんなの聴脳力チェック」アプリで

総合的に「聴きとる脳力」をチェックして早期発見に努めよう。

ヒアリングフレイルは放置すると心身の活力の衰えが進み、認知症やうつ状態となるリスクが高まります。

アプリを使ってヒアリングフレイルを早期発見に努めましょう。

「みんなの聴脳力チェック」アプリダウンロード(iPhone/iPad版)

「みんなの聴脳力チェック」アプリダウンロード(Android版)

アプリ紹介ページ

「みんなの聴脳力チェック」は、高齢化による聴力低下の早期発見し地域包括ケア・多職種連携時の音声コミュニケーションを支えるICTとして医療介護の現場でご利用いただいています。

※平成27~29年度 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)

「みんなの聴脳力チェック」アプリは、日本耳鼻咽喉科学会様HPでもご紹介いただいております。

ヒアリングフレイルへの

対応

「社会性」を維持することは、人と人とのコミュニケーションが重要となります。高齢期における人とのつながりや限定されやすい面もあり、非常に気付かれにくいことが明らかとなっています。このコミュニケーション分野は様々な健康における影響が報告もされており、聴覚機能の低下はフレイルとも関連が強いことがわかっています。

聴覚機能の低下は耳鼻科医の適切な処置、定期的な診断が重要です。また、補聴器や集音器などの様々な支援機器を活用したり、地域で開催される介護予防セミナーなどと連携しヒアリングフレイルセミナーなどを開催し注意喚起することも効果的です。

「Japan Hearing Vision」を実現する

「ヒアリングフレイル予防」の連携

難聴対策推進議員連盟が2019年12月27日に策定した「Japan Hearing Vision」は、様々な「きこえ」の状態にある人が、暮らしやすい社会の実現を目指して取りまとめられたものです。この「Japan Hearing Vision」は「難聴者(児)が、誰一人取り残されず、生き生きとこころ豊かに暮らしやすい社会」の実現に向けてとの言葉があります。「問題があることを問題視しない」ことを問題と捉え、聴脳科学総合研究所や様々な研究機関、関係者の協力のもと、「ヒアリングフレイル」予防を進めることで健康長寿をサポートしてまいります。

新生児期・小児期に関する難聴対策提言

日本においても聞こえなさ・聞こえにくさのある一人ひとりに応じた適切支援が提供されるよう、すべての難聴児に最適な医療・保健・療育・教育を届けるために纏められたものです。

ヒアリングフレイルの

今後の展望

「ヒアリングフレイル」の概念は現在様々な調査研究を行なっています。

新たな研究成果やエビデンスの追加が今後さらに必要です。

またコロナ禍で急増するマスクやアクリルパネルによる音声コミュニケーションの影響や、リアルな音声コミュニケーション減少や独居の高齢者への現場での対応を含めて、政府及び行政機関、医療機関、介護関係者の皆様と連携しヒアリングフレイル研修および臨床サポートへと応用を進めて参ります。

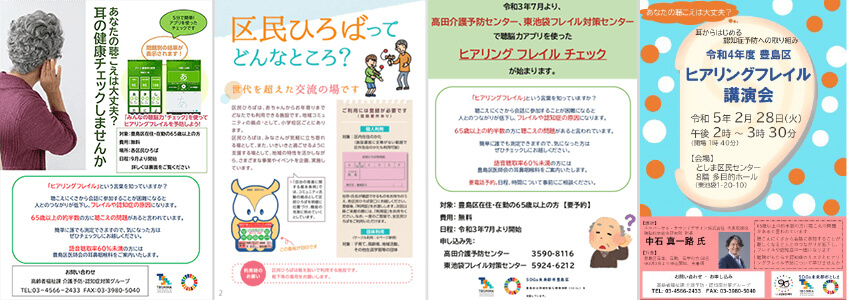

行政でのヒアリングフレイル対策

①東京都豊島区様の事例「ヒアリングフレイルチェック 豊島区モデル」

豊島区は、令和3年7月1日より区内在住・在勤の65歳以上の高齢者を対象に、「みんなの聴脳力チェック」アプリを活用した、ヒアリングフレイルチェックを無料で行っています。ヒアリングフレイルとは耳の虚弱(聞き取る機能の衰え)という意味です。現在は東池袋フレイル対策センターや高田介護予防センターにて実施していますが、9月8日からは、より多くの区民の方にご活用いただくために、区民ひろばでの実施へと範囲を拡大いたします。また、豊島区医師会と連携し、アプリの結果で語音聴取率60%未満の方には耳鼻咽喉科をご案内します。

[豊島区様HPの記事より引用。詳しくは下記リンクをご参照ください。]

東京都豊島区様によるヒアリングフレイルチェックの取り組み

②大阪府豊中市様の事例「ヒアリングフレイルチェック 豊中市モデル」

豊中市では、2022年10月より、ヒアリングフレイル予防のためのイベント「ヒアリングでフレイルチェック」を開始しました。コロナ禍で、受診や健診を受けることを控えた結果、徐々に聴こえが低下しているにもかかわらず放置されている可能性を懸念。定期的にチェックすることで、聴覚機能の衰えを早期に発見し、ヒアリングフレイルの予防に繋げようと、スマホやタブレットをお持ちの方へ「みんなの聴脳力チェック」アプリのご活用を推進するとともに、市内の各介護予防センター(要予約)でのチェックを開始しました。

[豊中市様プレスリリースより引用。詳しくは下記リンクをご参照ください。]

大阪府豊中市様によるヒアリングフレイルチェックの取り組み

※豊中市様とユニバーサルサウンドデザイン聴脳科学総合研究所は、認知症予防や難聴対策の推進にあたり、大阪府豊中市と協定を締結させていただきました。

プレスリリースはこちら

③山形県山形市様の事例「山形市 聴こえくっきり事業」

山形市では令和4年12月より「山形市聴こえくっきり事業」を開始します。

山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頚部外科学講座、山形市医師会、山形県言語聴覚士会、日本補聴器販売店協会、ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社の医・産・学・官が連携し、普及啓発、アプリによる早期発見、補聴器相談医による診察や補聴器購入支援等の早期対応、補聴器相談医や認定補聴器専門店によるフォローアップ、データ分析までの一連の事業をパッケージ化して実施します。

[山形市様ホームページより引用。詳しくは下記リンクをご参照ください。]

山形市様によるヒアリングフレイルチェックの取り組み

- ※「ヒアリングフレイル」の使用許諾についてのお願い

-

「ヒアリングフレイル」は公益性の高い活動を目的とすることから、ヒアリングフレイルに関する説明などを引用される ケースが増えてきております。

ヒアリングフレイル啓発及び予防事業に関するご相談は下記フォームよりご連絡ください

「ヒアリングフレイル」は、ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社を権利者とする登録商標(商標登録第6340673号)です。

自治体様で多くみられるのが、補聴器助成事業紹介と併せての「ヒアリングフレイル」の表記です。

「ヒアリングフレイル」は補聴器助成申請を促進する目的として提唱したものではありません、経済的な状況などをヒアリングし、 安全性を担保されたさまざまな聴覚支援機器のご提案も必要となります。「ヒアリングフレイル」のご使用については十分ご配慮をお願いします。

ホームページやパンフレットへの「ヒアリングフレイル」紹介に関する使用に関しては、申請及び許諾は不要としておりますが、 必ず下記を記載いただけますようよろしくお願い申し上げます。

記載文

例1: 「ヒアリングフレイルについて」の項目は、「ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社」の許可を得て掲載しています。(無断転載禁止)

例2: 「ヒアリングフレイル」は、ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社を権利者とする登録商標(商標登録第6340673号)です。

記載事例

・大阪府豊中市様

ヒアリングフレイル(聴覚機能の衰え)を予防しよう

・埼玉県入間市様

ヒアリングフレイル(聴覚機能の衰え)を知ろう

・福岡県様

フレイルを予防しましょう!

聴脳科学総合研究所 ヒアリングフレイル予防推進室

お役立ち情報

ヒアリングフレイルサポーター養成講座

医療法人・介護施設・団体様での受講の場合、団体で受講いただくことも可能です。

法人で一括して受講されると、組織全体の「ヒアリングフレイル」に関する関心を高めることが可能となり、

患者さんや入居者さんの意思決定における音声対話の質の大切さと理解が向上します。

また、ヒアリングフレイルサポーターであることで法人のPRに活用できるなど様々なメリットがあります。

>ヒアリングフレイルサポーター養成講座はコチラ

みんなの聴脳力チェックアプリマイスター初級講座

単音の認識状態を可視化し、総合的に「聴き取る脳の状態」をチェックすることが可能なアプリ

「みんなの聴脳力®チェック」。

このアプリの活用方法および、ヒアリングフレイルチェックに必要な基礎知識を学ぶことができます。

受講後はアプリマイスターとして、行政機関や介護施設でのヒアリングフレイルチェックや、

研究時の難聴者の評価としてチェックを実施することができます。

>みんなの聴脳力チェックアプリマイスター初級講座はコチラ

ヒアリングフレイル予防研究会

難聴を医療視点からでなく、介護予防視点からも考えていくことで、ヒアリングフレイル予防を通じ、医療・介護に携わる皆様に、聴こえに少しでもご興味を持っていただきたいと考え、さまざまなな方とヒアリングフレイル予防についての取り組みなどを情報共有していくFacebookのグループを開設いたしております。

>ヒアリングフレイル予防研究会のFacebookはコチラ