障害者差別解消法とは

2016年4月に施行された「障害者差別解消法」。令和6年4月1日合理的配慮の提供が義務化されます。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、

この法律では、障害のある人もない人も、互いがその人らしさを認め合いながら、

共に生きる社会をつくっていくことを目的としています。

一方で、努力義務が求められる民間企業などでは「具体的には何をすればいいの?」という声が多いのも事実。

ここでは、法律の専門家である弁護士の宮島 渉先生に

「障害者差別解消法」が具体的にどのような内容で何が求められるのか、さまざまなお話を伺いました。

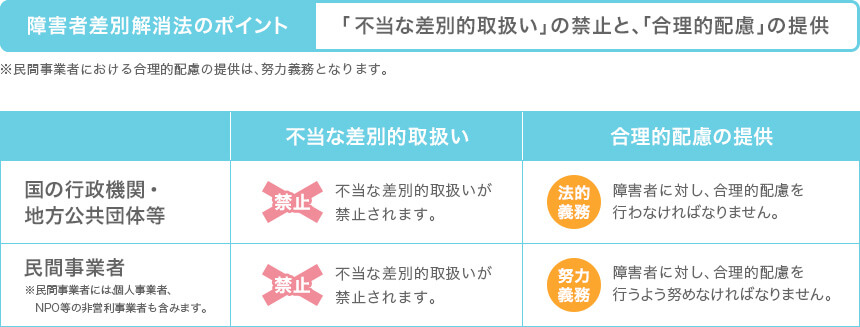

この法律では、行政機関や民間の企業や事業者に対して、主に2つのことを求めています。

1つは「不当な差別的取扱い」の禁止。もう1つは「合理的配慮の提供」です。

1つ目は文字通り、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止します、というもの。障害を理由として、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。

2つ目が少し難しい「合理的配慮の提供」です。こちらは障害のある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲内で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うこと(企業や事業者の場合は、対応に務めること)が求められるというものです。

※民間事業者における合理的配慮の提供は、努力義務となります。

| 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |||

|---|---|---|---|---|

| 国の行政機関・地方公共団体等 |  |

不当な差別的取扱いが禁止されます |  |

障害者に対し合理的配慮を行わなければなりません。 |

| 民間事業者 ※民間事業者には個人事業者、NPO等の非営利事業者も含みます。 |

|

不当な差別的取扱いが禁止されます |  |

障害者に対し合理的配慮を行うよう努めなければなりません。 |

(参考資料)障害者差別解消法リーフレット(PDF)/内閣府発行

具体的には、障害のある人に、その障害を理由に、サービスの提供を拒否したり、そのサービスを制限したり、障害のない人にはつけない条件をつけることなどを禁止しています。例えば、障害があるという理由で、スポーツクラブに入れなかったり、マンションやアパートを貸してもらえなかったり、入店を断られたりなどが「不当な差別的取扱い」であると言えます。

少し難しいのが、この「合理的配慮」です。これは、障害のある人から、社会にある障害を取り除くために何らかの対応を必要としているという意志が伝えられたときに、負担が大きすぎない範囲内で対応すること(企業や事業者の場合は、対応に務めること)が求められるというものです。

具体的な例としては、車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをすることや、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応することなどが挙げられます。また、負担が大きすぎる場合でも、なぜ負担が大きいのかその理由を説明し、別の方法を提案することも含めて、話し合い、理解いただくように努めることも大切です。内閣府のホームページでは、「合理的配慮サーチ」という機能があり、障害の種別や生活の場面から具体的な事例を探せるようになっているので、こちらで具体的な事例を見るのもわかりやすいかと思います。

民間事業者の取り組みが適切に行われるようにするための仕組みとして、この法律では、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し、報告を求めたり、助言・指導、勧告を行うといった行政措置を行うことができることになっています。

ただし、民間事業者などによる違反があった場合、直ちに罰則を課すことはしていません。しかし、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できないと判断される場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告を求めることができることになっており、この求めに対して、虚偽の報告をしたり、報告を怠ったりしたような場合には、罰則(20万円以下の過料)の対象になります。

障害者差別解消法 罰則

日本にいる障害者数は約788万人と言われており、これは全人口の約6%、決して少ない数字ではありません。もし、日常生活の中で出会う確率が低いと感じているのであれば、それは“見えていない”だけなのかもしれません。

今回の「障害者差別解消法」の施行は、誰もが生きやすい世の中になっていくためのスタートです。行政はもちろん、民間の企業でも、今後は間違いなく障害のある人にもない人にも同じサービスが求められる時代へと進んでいくでしょう。

幸い、いまの時代は、障害のある人が日々を過ごしやすいようにするためのさまざまな工夫がなされた機器やサービスも揃ってきています。つい先日も、私が社外取締役を務めるユニバーサル・サウンドデザイン社の聴覚障害者向け会話支援機器「comuoon®」が、厚生労働省へと導入されました。こういった機器などををうまく活用しながら、誰にとっても心地よい世の中へと変わっていくことを切に願っています。

※ 聴覚障害者向け会話支援機器「comuoon®」とは