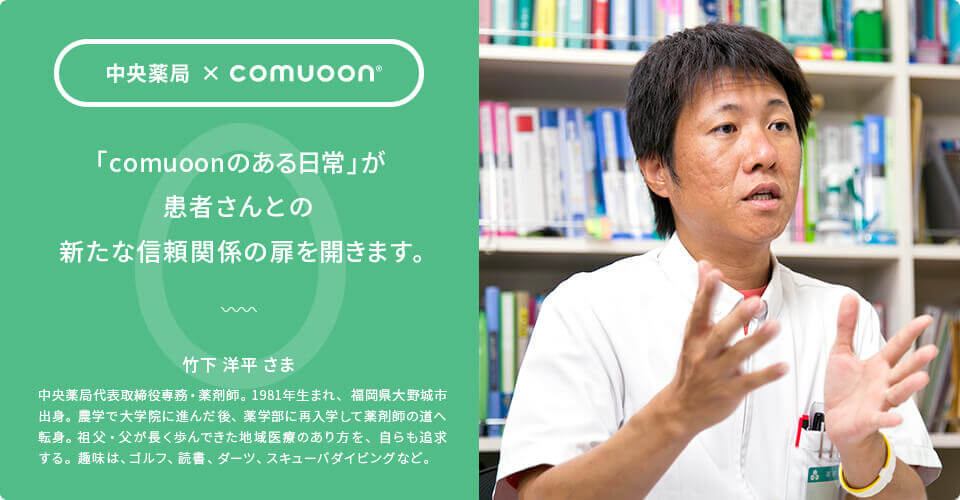

CASE24

店舗を展開する中央薬局さま。

地域医療やセルフメディケーションの観点からcomuoonを導入した事例をご紹介します。

・服薬指導における「聴こえにくさ」の問題にリスクを感じていた。

・試験導入期間に高い効果を実感し、同年6月に正式導入。

Q. comuoonとの出会いについてお聞かせください。

鹿児島でさまざまな地域活動に取り組まれている、管理薬剤師・原崎大作先生の研修会でcomuoonの話を聞き、興味を持ちました。服薬指導において「聴こえにくさ」はリスクになる。薬局店舗での「聴こえやすい」環境づくりは、地域住民に信頼される医療の実践を考える上で、大切な要因になるという話でした。さっそくユニバーサル・サウンドデザイン社を紹介していただき、ご担当者とお会いしました。comuoonの開発目的、開発の苦労や工夫、さまざまな導入事例、幅広い使い方など、その「熱」のこもった話ぶりから、スタッフが誇りを持って伝えたくなる製品であることがわかりました。

今年の4月にレンタルで試し始め、効果を実感したので6月に正式導入しました。驚いたのは丁寧なアフターフォロー。「その後、どうですか?」「使いづらい点はありませんか?」と、担当者が細やかに気をくばってくれます。売りっぱなしではなく信頼関係づくりがスタートする点は、薬局と同じです。ちなみに、comuoonへの熱意を語ってくれた担当者から、契約をうながすクロージングは一切かけられていません(笑)。単に「モノ」を売るのではなく、誠実かつ丁寧に「comuoonのある日常」を提案することが、相手の心を惹きつける。心のこもったその取り組み姿勢に、私たち薬局があるべき姿との共通点を感じ、心が引き締まる思いがしました。

Q. comuoonを導入して、どのような変化がありましたか?

導入して間もないので、これからさまざまな実例が増えていくのでしょうが、レンタル期間ですでに、「いつもより話がわかりやすい」「補聴器をつけなくても聴こえる」と患者さんの感想が返ってきました。特に、「いままで話の内容がよく聴き取れず、わからないことがあっても、やりとりが面倒でもういいやと思っていた。でも最近は、話がよく聴き取れるので、わからない点が質問しやすくなった」と言われたとき、原崎先生が言っていたのはコレか!とピンときました。

思い返せば、comuoonを導入してから患者さんの返事や反応が変わり、質問される内容も深くなりました。自分が飲む薬や治療の方向性に関心を持つことは、セルフメディケーションの点から見ても大切なことです。「聴こえにくい」環境を放置したままでは、本物の信頼関係は築けず、温かなコミュニケーションに根ざした地域医療も広がりません。患者さんの反応や質問内容が変わったことで、「いままで、よく聴き取れていなかったのだな」と、患者さんの不便さに気づけなかったことを反省しました。

これまで私たちは、意識してゆっくりと、いくぶん大きな声で薬の説明をしていました。しかしいまは、ふだんと同じ声量やテンポで話しています。マイクの集音機能が優れているので、身体を近づけて不自然な姿勢で話す必要もありません。comuoonはいつの間にか、日常の業務風景に溶け込んでいます。ときには、「コレ、何ですか?」と興味深そうにcomuoonを眺める患者さんもいらっしゃいます。意識させない機能性、意識したくなる存在感。comuoonには、両極の魅力があると感じています。

Q. 今後の目標をお聞かせください。

中央薬局は今年、創業50周年を迎えました。祖父・父からつながるバトンを、今度は私が次代へつなげる番です。当社はいち早く、約10年前から「在宅医療」に注力してきました。それは、父の選択でした。他社に先がけて「在宅医療」に取り組んだ理由を尋ねると、「ドクターと一緒に患者さんと接することで、多くが学べるからだ」と答えが返ってきました。医学的な視点でドクターが、薬学的視点で薬剤師が、さらに看護師や介護士など多くのプロが連携し、補完し合いながら1人の患者さんに関わる。そこは実践的で、学びの多い現場です。薬局でカウンター越しに接するだけでは、見えないことがある。「同行しなければダメ」と、いまでも父は言います。他職種連携と呼ばれるこの業務スキームが、当社ではすでに確立しているのです。

こうした地道な取り組みは、行政との連携につながり、いまでは地域社会において一定の信頼を得るまでになりました。それは、まちづくりの一端を担ってきた歴史でもあります。今後は、祖父や父が築いた基盤を受け継ぎ、いつか「中央薬局に相談すれば大丈夫」と言われる絶対的信頼につなげたい。具体的には、ニーズが高まる「小児在宅医療」や「ターミナルケアを支える無菌調剤室の活用」「OTC医薬品の充実化」に着手します。また、薬食同源の考えに基づいて「おいしい薬膳セミナー」など、新たな発信も検討しています。

在宅医療やさまざまな取り組みの場でも、「聴こえやすい」環境づくりは必須条件です。そこでは、モバイルタイプのcomuoonが新たなコミュニケーションのパートナーツールになるでしょう。今後も「comuoonのある日常」を通して、次代の薬局のあるべき姿を探求していきます。

※取材内容は2017年8月時点のものです。