CASE04

難聴の患者さまともっと円滑にコミュニケーションを、

との期待からcomuoon導入した事例をご紹介します。

心掛けても、情報を的確に伝えるのは難しい。

補聴器を装用せず来院される患者さんがいる。

感じた。こうして医師自身がcomuoonの効果を納得した上で、当院でも

本格的に導入した。

Q. comuoon導入のきっかけは?

もともとは、ユニバーサル・サウンドデザインの関係者の方が、当院の患者さまだったことがきっかけですね。昨年の秋頃、その方からテレビ番組「夢の扉+」でcomuoonが紹介されることをお聞きし、私も拝見させていただくことに。番組内で難聴の方がcomuoonを使って会話をしているシーンを観て、明瞭度の高さに大変驚きました。当院は耳鼻咽喉科ですので、多くの難聴の患者さまが受診されます。そういった方々と診療でお話をする際、コミュニケーションがスムーズにいかないこともあります。悔しいことですが、それだけ聴こえの問題というのは難しい領域なんですね。そんな中、同番組でcomuoonの特長を知ったときは、「これがあれば、難聴の患者さまともっと円滑にコミュニケーションができるかもしれない」と期待が膨らみました。早速、お試しでcomuoonをお借りし、実際の診療で使わせていただいたところ、中等度以上の難聴の患者さまに特に高い効果を感じました。こうして私自身がcomuoonの効果を納得した上で、当院でも本格的に導入する運びとなりました。

Q. 難聴の患者さまとは、どのように会話をされていましたか?

難聴の患者さまを診療する際は、相手の目を見て、大きめの声でゆっくりとお話するように心がけていました。しかし、それでも全ての情報を的確に伝えるのは現実的に難しい。筆談であれば的確に情報を伝えることはできますが、あくまでも文字を通した間接的なコミュニケーションになってしまうので、本当の意味での会話ができたとは言えません。「補聴器を使ってもらえば?」と思われるかもしれませんが、普段は補聴器をお持ちの患者さまでも、「ハウリングによる雑音」や「セッティングのわずらわしさ」といった理由から、装用せずに来院されるケースがけっこう多いのです。それに補聴器を装用したからと言って、必ずしも聴こえが改善されるわけではありません。そういった方々に、納得のいくコミュニケーションができていなかったのが、医師としてとても残念なことでした。

Q. 実際に使ってみてどのような変化がありましたか?

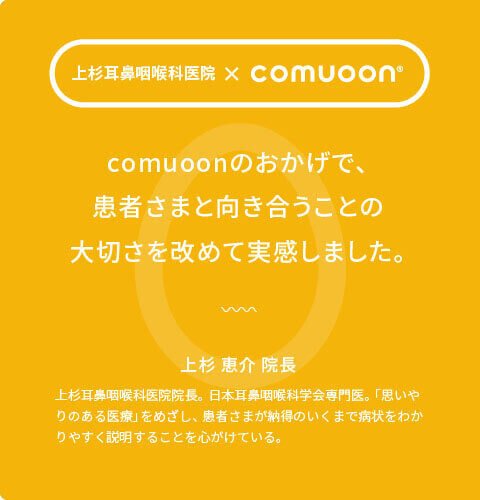

難聴の患者さまは、「自分は音が聴こえにくい」という引け目からか、どうしても姿勢がうつむき気味になってしまうんですね。しかし、comuoonを使えば、私の話している内容がしっかりと伝わるので、自然と顔を上げて話を聴いてくれるようになりました。診療を繰り返すうちに、徐々に顔がほころぶようになり、お互いの距離が縮まったと実感しています。患者さまが何に困っているのか、何を求めているのかが表情に表れるようになったことはとても大きいですね。いままでは難聴の聴こえづらさをわかっているが故に、私の中で「お話した内容が全て伝わるわけではないし、相手にとって聴こえにくい話を長時間されるのはつらいかもしれない」との思いがあり、自ら説明を省いてしまうことがありました。でも、comuoonのおかげでお話する内容が伝わりやすくなったので、改めて患者さまと向き合うことの大切さを強く実感しましたね。私たち開業医は、病気を治すことはもちろん、患者さま一人ひとりに寄り添って心身共にサポートできる存在でなくてはいけません。医療には、少なからず介護やヘルスケアといった側面もあるということです。そういった意味でも、いままでより一歩踏み込んだ診療ができるようになったと実感していますね。

Q. 導入を検討されている方にメッセージをお願いします。

通信販売などで難聴者用の拡声器やスピーカーを目にすることがありますが、comuoonは全くの別物です。話者側で聴こえの支援ができるのはもちろんのこと、音の明瞭度や抵抗感のないやさしいデザインなど、細部に至るまで難聴者への気づかいが感じられます。いま、comuoonは病院や学校、福祉施設などで利用されているとのことですが、一般家庭に普及していくと様々な社会問題を解決することができるでしょう。例えば、難聴の高齢者の場合、家族の団らんに入れずに孤立してしまうことがあります。そんなときcomuoonがあれば、家族間のコミュニケーション不足を解消することができます。つまり「聴こえる」ということは、コミュニケーションの輪を広げられるということなんですね。このcomuoonを大いに活用して、健聴者である私たちが率先して聴こえのバリアフリー化に取り組んでいきましょう。

上杉耳鼻咽喉科医院様WEBサイト

※取材内容は2015年5月時点のものです。